(发布日期:2013-07-26 浏览量14 )

2002年1月10日零时1分,为中国民俗学奋斗了一生的人民学者钟敬文先生走完百岁,魂归故里。于是,乡人们把他的遗像从北京带回出生地,悬挂在海丰县九龙峒山下村钟氏宗祠,这连同他的故居、祖墓及家族发迹的东山园,成了人们瞻仰与缅怀的去处。

清代中叶,钟敬文的先祖有睦公选中了九龙峒帽顶嶂下一个山岭环抱、风光秀丽的地方定居,取名“山下村”。到了他的祖父云湖公时,生了六男二女,人丁兴旺,家业有成。他父亲裕英和叔父裕皋开始走出乡村,进入公平墟茶街创业,置办青果货栈。1903年3月20日,敬文出生于山下村,自幼随祖父和母亲李楚云生活。他的祖父是个知书识礼、人情练达的庠生。据说敬文出生那年属兔年,全村出生的婴儿只有他是男丁,其他都是女孩,所以他的家族视为祥瑞预兆,对敬文宠爱有加,自从他懂事起,祖父就教他读《唐诗三百首》、《三字经》。他好学勤记,聪明过人,四岁开始就学会做童谣。当时,海丰东北部的公平墟已发展成为五县通衢、商贸繁荣的重镇,他家的小商业已发展成为远近闻名的“泰隆商行”。于是,他7岁那年就随母亲搬入公平镇鱼街75号后座房屋居住,并开始到三山国王庙左侧长安街的“子曰馆”学习。

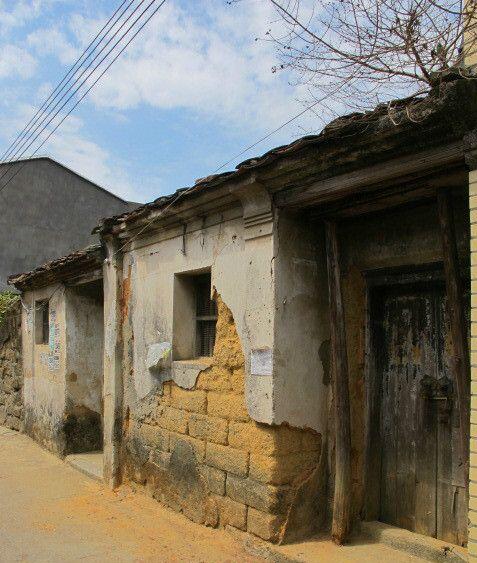

(钟敬文家族“泰隆行”发迹的地方:公平镇茶街)

(钟敬文幼年读书的“子曰馆”:位于今公平镇东社长安街)

敬文的启蒙老师是蔡义浩,那时学习的课目有《论语》、《孟子》一类的古书,他的同学之中有后来成为广东省文史馆馆员的钟贻谋(1900-1973年)和中山大学图书馆馆员的林树槐(1905-1982年)两位先生。现在“子曰馆”原貌依旧,师生们饮用过的古井清冽如初,观望间仿佛回响着学子们朗朗的“子曰”之声。

敬文8岁那年,辛亥革命取得胜利,他母亲把他象征旧朝代的辫子剪掉了,这年他开始兼上夜课,师从公平米街黄姓“养中”私塾的吕跃池先生,打下了坚实的古文基础。9岁那年,南方的市镇开始办新式教育,他与二哥上了区镇小学。这个时期,既爱好音乐,又喜欢读书的五叔父裕香予他影响颇大,他一边迷上了《随园诗话》热衷作诗,一边读上了晚清革命家传记,深受革命豪情的打动。

(公平镇米街“黄氏宗祠)

(钟敬文先生少年时代读书的黄氏“养中书塾”:公平镇米街37号后座)

(米街黄氏“养中书塾”依然如故的水井)

小学毕业后,他感到了小镇的寂寞和知识的不足,就用零用钱寄往汕头、上海等地邮购书籍,并用了一整年的时间躲在那光线暗淡的楼棚顶上拼命地读书。后来他90岁当年在《兰窗诗论集·自序》中谈到这段经历:“记得本世纪第一个十年的末期,有一段时间,我在家乡自修古典文学。终日蛰居在吾家的屋楼上。那楼房只有一面向天井方向开的窗子,窗外悬挂着一盆‘吊风兰’,风来时,瓦盆和兰草都要东西荡漾。下雨时,那些纷披着的兰草更是另有一番姿态……”他又写道:“时间过去七十多年了,那时的青少年现在已经成了鹤发鸡皮的老人,而经历人世的沧桑,那老屋也不知已经属于谁家——或者已经改变成了什么形态?但是,在我这远离故土的老人的脑海里,那个老屋的窗子和常常摇曳在风中的绿色的吊风兰,每一想起,却仍在鲜明地活动着。”于是,他为了纪念青少年时代这段苦学的经历,把诗论集命名为《兰窗诗论集》。

(钟敬文故居前门:公平镇鱼街75号)

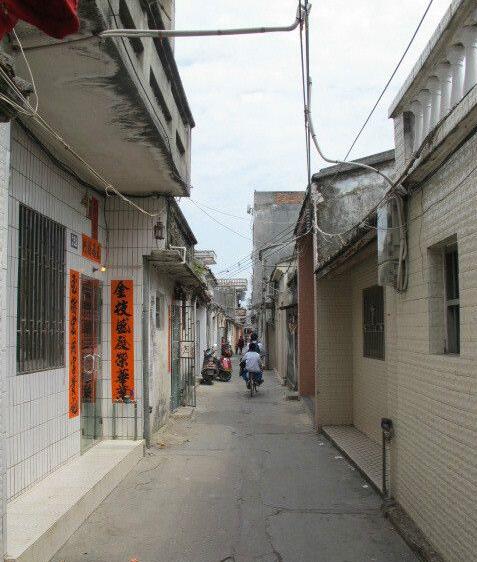

(钟敬文家族的聚居地:悠长的鱼街)

(岌岌可危的钟敬文故居:看了大家都伤心)

钟敬文故居上层的“兰窗”依然如旧,诗论集以此命名

十分幸运的是,敬文的女儿钟宜与孙子钟焱于2003年1月21日回到故乡时,他青少年时期住过的老屋原貌无损、兰窗依旧。只可惜我们今天瞻望这所老屋时,它仍是一处供人养鸡,岌岌可危的荒屋,这怎不让人心酸?

(钟敬文故居后门:公平镇什货街)

相比之下,敬文出生的那座老屋还是值得欣慰的,它位于山下村中央的“钟氏宗祠”右侧,原与宗祠有小门相连,1986年重修宗祠时,把宗祠与老屋之间拆开间隔巷道。2008年,老屋年久失修倒塌,2013年在民间人士的热心筹集下按原貌修复。这所老屋,在敬文全家搬去公平之后,只有村中社戏或放假时他才回来小住。幼时,乡村的一切足使他的思想宁谧清旷,那“田沟里游泳的小鱼,丛树中自开着的野花,山涧上喷涌的流水,无一不使我对之而不与爱(钟敬文《忆社戏》句)。

还有,那村后山窝里他祖父经营起来的东山园更令他神往。1917年粤桂战争打到公平镇时,敬文一家人回到老屋连住数月,有天他再游东山园,赋诗云:“几阵清霜后,山林叶半丹。秋深红柿熟,风劲碧流寒。榕影铺荒径,樵歌起远峦。日沉归路晚,余兴尚盘桓。”后来,东山园的影子伴着他直到有生的尽头。现在,东山园已经荒废几十年了,里边的果树已经苍桑百岁了,可否年年结果,香飘蜂蝶呢?乡人们正在筹划开辟上山路经,并期望与重新修缮的钟敬文故居联结成景点,供人游览。

(钟敬文指导创办的新式完全小学民众小学旧址:原盐街旧戏馆)

(公平墟“民众小学”旧址:今公平镇第三小学)

粤桂战争结束,五四运动爆发,敬文是“黑房子里被惊醒的一个”。那年,他就读海丰陆安师范学校,被选为抗日联会会长,奋力工作,积极参加抵制日货和表演新戏剧等活动。在新文化大潮的震憾下,他开始了语体诗和小品文创作。这期间,陈散尹老师对他影响最大,后来陈老师在南洋一家报纸当编辑,成了他终生难忘的恩师。1922年,他从陆安师范学校毕业,适逢彭湃任海丰任海丰劝学所所长(教育局长)正在实施教育改革。于是他满怀激情地回乡办学,发动富商殷户筹办公平完全小学。他力促墟南盐街戏馆的房舍拆建,动员墟内各所旧书塾进行合并,组建了具有新式教学内容的“公平民众小学”,地址位于现在公平镇第三小学的地方。这一年,海丰的农民运动风起云涌,为呼应革命潮流,他与陆安师范学校的同学马醒和林海秋出版了海陆丰第一个白话诗文刊物《三朵花》,在青年学生和知识分子中激起了文学新浪。《三朵花》停刊后,他对民间文学产生了浓厚兴趣,开始深入海丰各地搜集了宋牛牯农民起义传奇、公婆山的传说、客家山歌等等许多民间歌谣故事,整理了《粤东笔记》,并向北京大学《歌谣》周刊投稿,结缘了顾颉刚先生,找到了“早期学艺的乳娘与恩师”,为他一生献身民俗学的研究奠定了坚实的基础。

1925年2月,广东国民政府东征,黄埔军校第二期学生聂畸(即著名诗人聂绀驽)来到海丰,在文艺媒介的促成下,聂畸从县城步行20多里来到公平镇民众小学拜访钟敬文。后来聂畸在文章中回忆了他当年的形象:“文绉绉,高身材,眉清目秀,皮肤白晰,穿短衣西裤,赤脚拖木屐”。当晚,聂畸住在鱼街75号的“兰窗书室”与先生促膝长谈,相见恨晚,结下了一生不可磨灭的友谊。

(钟敬文青少年时代学习的阁楼,东征时聂绀驽曾与他在这里共宿长谈)

1926年初,海丰革命形势恶化,地方反动势力抬头,敬文因为参与革命文艺而身处逆境,于是辞职转教汕尾文亭小学。这一时期,他注意就地收集民俗素材,还写了《汕尾新港疍民调查》一文。但由于家境与时势的多重原因,他仍然感到小地方的沉闷,常常独自在汕尾凤山公园的山上和海滨徘徊着、思考着。那年秋天,适逢汕尾籍同学杨成志(中国著名民族学家、人类学家)为他提供了广州供职的机会,他即离开家乡到岭南大学半工半读,并兼职附中的国文教员。工作学习之余,他利用图书馆进行民间文化研究,整理了《粤风》等民俗文献,出版了第一本故事集《民间趣事》,并与刘谦初合译了《俍壮情歌》。

1927年春,广州发生“四·一五”流血事件后,国民党调谴重兵对红色海陆丰地区进行清剿,大批革命同志倒在屠刀之下。敬文十分担心从事革命活动的同学林海秋(其父为革命先烈林道文)的安全。7月的一天,他听说林海秋正隐藏在海丰县城东郊的农村,就专程从广州坐船回去探望。那个漆黑的夜里,在马醒的陪伴下来到一个搭在田野的茅寮里,当年“三朵花”的三个伙伴重逢了,千言万语,难尽所衷。敬文感到站在他面前说话的林海秋,仿佛是一个从来不熟悉的人,是一个革命圣火中锻炼出来的英雄。临别,林海秋有力地握住他的手说:“将来景况不管怎样变化,我是一个革命者,决不在敌人面前低头。”他强烈地感触到林海秋革命事业的庄严和人格的锋芒。次日,敬文离开令人感伤的海丰,从此整整七十多个春秋再也没有回家。1947年,他在香港知道了林海秋跟他分别之后已经牺牲的消息,于是专门写了一篇怀念林海秋的文章。

1927年秋,敬文到中山大学教书。次年年初,正当他在文艺界学术界大获进步之时,学校的保守势力借口他的《吴歌乙集》有严重问题,从而解除了他的教职。1928年春天,他应朋友刘大白之邀乘船赴杭州,在经过海丰遮浪海面时,他凄然地想起了故乡亲人,在《海行日述》中写到:“从昨天下午之后,这船向着我故乡一带的海岸行驶。别来多时的故乡啊,我现在更要和你‘相去日以远’了。何时归来呢?连我自己都不知道。我那年迈多病的双亲,他们如知道我更要走的更远,而日来正乘着轮船在故乡海滨掠过,心里不知如何难受,可怜我写一个字报告家里都没有,糊糊涂涂的就这样走了。”

但敬文并不是冷血的人,他的心潮如海上黑浪一般翻腾着。可在那个兵荒马乱的时代,哪个血性男儿可以恰切地抓住亲情不放呢?谁还可以蜷缩在家乡的屋角里看中国大地血光四溅呢?敬文走后的十年,日寇的铁蹄践踏了中国,他家的“泰隆商行”终是在风雨飘摇的国势中倒闭了,公平镇的老屋给人抵债,二哥病逝,家人离散,惨不忍睹。

1934年,敬文赴日本早稻田大学研修神话学和民俗学。从日本归国之后,或投笔从戎,或执教大学,奔波劳累,辗转南北。解放后,他到北京师范大学任教,迎来了第一个学术青春,身心畅快地开拓着民间文艺和民俗学术园地,为新中国培养了一大批高级人才。劳动之余,他仍忘不了故乡。1964年他在《甲辰发暮杂咏》一诗咏叹:“自从丁卯春,乘轮出汕尾。回首计星霜,即将四十载。双亲早弃养,弟兄无复在。家世何足论,人间变苍海,昔时人上人,权杖已拆毁。劳工与劳农,命宫自主宰。鱼谷日增产,文教辉殊彩。徒仰赫赫功,致力愧荒怠。遥念游钓地,缱绻情欲倍。何时龙津桥,歌呼随大队。更作故乡颂,吾责容稍解。”

假如没有“文革”发生,敬文或许会回到故乡看看的,虽然此时他的父亲与兄弟都不在了。但是,岁月蹉跎,人生匆匆,时势怎么能够尽遂意愿呢?到了他获得第二个学术青春时,已是80岁的人了。此时,他正忙于为恢复民俗学的地位而呼吁,并为协助和推动建立各地民俗机构而奔走。在他生命最后的二十年里,故乡的人每到北京时而会去看希望他,他也时常提起故乡旧时的人事。他的简朴,他的无私,他的严谨,他的勤奋,给家乡后人树立了一个崇高的榜样。

敬文先生的一生是属于民俗的,是属于中国的,是属于全世界的。故乡在他的心中永远是月亮映照下美丽的歌谣,永远是四季飘香的东山园……